Kubernetes八年:从Google内部工具到云原生事实标准的崛起之路

从Borg到Kubernetes:一个开源传奇的诞生

2014年6月,Google悄然开源了一个名为Kubernetes的项目,很少有人能预料到,这个源自Google内部Borg系统的容器编排工具会在短短几年内彻底改变云计算格局。当时,Docker刚刚掀起容器技术革命,但如何管理大规模容器集群仍是业界难题。Google工程师们将十年内部经验提炼成这个开源项目,为混乱的容器世界带来了秩序。

Kubernetes这个名字源自希腊语,意为"舵手"或"飞行员",恰如其分地体现了它作为容器集群导航者的角色。项目最初由Google工程师Joe Beda、Brendan Burns和Craig McLuckie领导开发,他们借鉴了Google内部Borg系统的核心理念,但重新设计了更符合开源社区需求的架构。

云原生时代的奠基者

Kubernetes的出现恰逢其时。2010年代中期,云计算从虚拟化向容器化转型,微服务架构逐渐成为主流。传统的基础设施管理方式已无法满足快速迭代、弹性伸缩的现代应用需求。Kubernetes凭借其声明式API、自动修复和水平扩展等特性,迅速成为连接开发与运维的理想平台。

2015年7月,Kubernetes 1.0正式发布,同时Google与Linux基金会合作成立了云原生计算基金会(CNCF)。这一战略举措确保了Kubernetes的中立性,避免了被单一厂商控制的风险。Red Hat、IBM、微软等巨头纷纷加入贡献,形成了强大的生态系统。

从技术项目到行业标准

Kubernetes的成功不仅在于技术优势,更在于其社区治理模式。CNCF采用开放治理原则,任何公司或个人都可以平等参与项目发展。这种模式吸引了全球开发者的广泛参与,形成了良性循环:更多贡献者带来更多功能,更多功能吸引更多用户。

到2017年,Kubernetes已明显领先于Docker Swarm和Mesos等竞争对手。主要云厂商开始提供托管Kubernetes服务,如Google Kubernetes Engine(GKE)、Azure Kubernetes Service(AKS)和Amazon Elastic Kubernetes Service(EKS)。这种全行业支持进一步巩固了Kubernetes的事实标准地位。

企业采纳与挑战

随着Kubernetes成熟度提高,企业采用率快速增长。2018年的调查显示,83%的受访者在生产环境中使用Kubernetes。但这一过程并非一帆风顺,许多企业面临着技能短缺、复杂性和安全等方面的挑战。

Kubernetes社区积极应对这些挑战,通过Operator模式简化有状态应用管理,通过Service Mesh解决微服务网络问题,通过Policy引擎加强安全控制。这些创新使Kubernetes逐渐从单纯的容器编排平台发展为完整的应用管理框架。

生态系统的繁荣发展

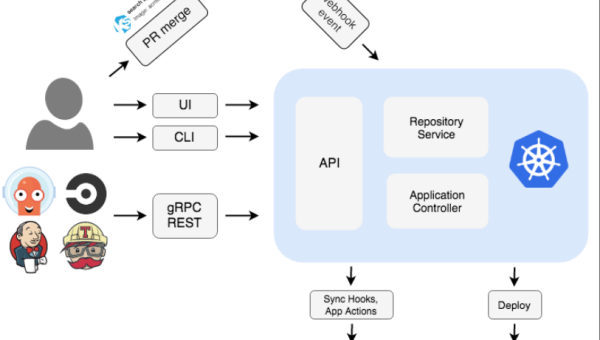

Kubernetes的成功带动了整个云原生生态系统的繁荣。围绕Kubernetes涌现了大量开源项目,如监控告警工具Prometheus、服务网格Istio、持续交付工具Argo CD等。CNCF项目数量从最初的1个(Kubernetes本身)增长到100多个,形成了完整的云原生技术栈。

商业公司也纷纷基于Kubernetes构建产品和服务。从初创公司到传统企业软件厂商,都在将自己的解决方案与Kubernetes集成。这种广泛的商业支持进一步加速了Kubernetes在企业中的普及。

未来展望:Kubernetes的下一个八年

如今,Kubernetes已成为云原生的基石,但它的演进并未停止。边缘计算、机器学习工作负载、WebAssembly等新兴场景正在推动Kubernetes向新领域扩展。社区也在努力降低使用门槛,使更多开发者能够受益于Kubernetes的强大能力。

从Google内部工具到全球云计算标准,Kubernetes的八年历程展示了开源协作的巨大力量。它不仅改变了基础设施管理方式,更重塑了整个软件开发和交付模式。随着云原生理念深入人心,Kubernetes有望在未来继续引领技术创新潮流。

评论(0)